中华玉文化之翡翠的兴起

中国是世界文明的发源地之一,有着悠久的历史。中国的玉文化跟中国历史一样悠久,这不是空话,红山文化,良渚文化中出土的玉器就是证明。

中国也是唯一一个将玉与人性结合的国家,玉在国人心中象征高贵,纯洁,代表人的高尚品格,西周时期贵族阶级中就开始盛行佩戴组玉佩,儒家对玉推崇备至,文人则以玉比拟高洁品性,“君子比德于玉”,“谦谦君子,温润如玉”,“陌上人如玉,公子世无双”。

在中华玉文化史上,世人皆知的和氏璧,被历史渲染出传奇色彩,是价值连城的“天下所共传之宝”。每次易主都伴随着一场血腥的杀戮,“完璧归赵”也引出君子“宁为玉碎,不为瓦全”的气节。

“受命于天,既寿永昌”的天子玺,作为“皇权神授,正统合法”的信物,历代帝王无不以得传国玉玺为神旨,奉若奇珍,国之重器。从此传国玉玺把玉与皇权捆绑在一起,玉不仅是财富的象征,更是权力的象征,是帝王将相的专属,甚至“匹夫无罪,怀璧其罪”,试问谁会不喜欢富贵权力,谁又会不喜欢玉呢?!

国人崇尚美玉,然而四大名玉里没有翡翠。翡翠明末才登场,直到清朝才成为贡品,为中华玉文化史添上一笔。然而这个玉石界的后起之秀却能在短短三百多年的时间里超越和田玉,坐上玉石之王的宝座,凭的就是自身的实力。

据史书记载:“红翡绿翠水玉王,精雕细琢传家宝。均生帕敢”。《滇黔游记》有“腾越出碧玉”的记载,所谓的“玉出云南”指的也是缅甸龙肯、帕敢地区,这地方原来属于云南。1885年,英国侵占缅甸后帕敢一带划入缅甸版图,此后,翡翠产于缅甸,至今缅甸公盘的翡翠原石交易仍然以欧元结算。

翡翠登上中华玉文化历史舞台充满戏剧性,传说是云南马帮偶然发现的绿色石头,不经意的出现引起了商人的注意,又因为其色泽艳丽,温润通透被当地人所喜爱。

乾隆年间,有官员到永昌郡(今云南省西部、缅甸克钦邦东部一带)买宝石,见到翡翠,觉得比四大名玉之首的和田玉还要漂亮,于是将翡翠献给乾隆皇帝。乾隆皇帝龙颜大悦赐名“帝王绿”,并下令大量购买翡翠玉器,宫廷这一提倡,达官贵人都为能得到一件上好的翡翠而无比荣耀,翡翠价格飞速上涨。

到了清晚期,极尽奢华,爱财如命的慈禧,凭借皇权从民间搜刮大量珍宝玉器供自己赏玩。慈禧一生拥有翡翠无数,极大丰富了清宫藏品,因为慈禧对翡翠的格外推崇,翡翠制品也在清代民间广为流传,自此翡翠替代四大名玉之首和田玉荣登“玉石之王”宝座,翡翠文化开始步入鼎盛时期。慈禧拥有的翡翠珍玩在民间争相传说,死后都被无数人惦记,乃至孙殿英掘坟盗宝,不少翡翠珍品流落民间。由于清代崇尚翡翠,所以现在见到的翡翠古旧器物多为清代产物。到18世纪末,翡翠已经是昂贵珍玩,引来英国巧取豪夺,侵占帕敢划入缅甸版图。

为什么乾隆,慈禧如此钟爱翡翠?翡翠又为何能在其短短几百年历史中,仅仅用了几十年就超越了拥有几千年文化基础的白玉,成为“玉石之王”呢?

首先因为翡翠清澈亮丽的美不同于大多数的玉石,翡翠的颜色非常丰富,自然界有的色彩翡翠都有,红翡绿翠,艳丽多姿,并以大自然的主色调绿色为主,绿得青翠欲滴生机盎然,翡翠色泽的艳而不俗,浓而不枯胜过其他任何宝石。

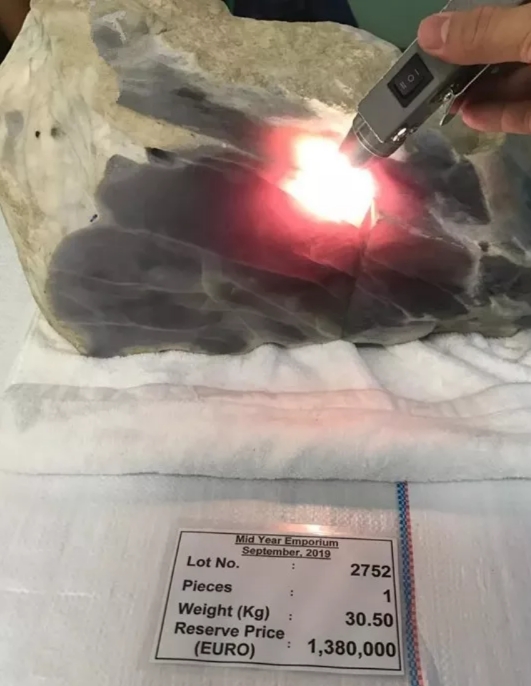

其次,产地单一,只有缅甸北部的帕敢,勐拱等地区出产,产量稀少,资源十分有限并且不可再生。刚刚结束的第57届缅甸公盘,21.5公斤的翡翠原石以1.3亿元成交,超标底价43倍,可谓天价!

另外,翡翠硬度高(6.5-7),耐热性好,钻石加热至800℃就会燃烧成炭灰,而翡翠在1000℃才能熔化成玻璃状。翡翠在空气中性质稳定,不会发生变化,可以永久保存,具备高档宝石的条件,佩戴时间越久还会更加润泽明亮,是传家之宝的首选。

没有哪一种珠宝像翡翠一样具有普适性,小孩可佩戴福瓜,男士可选择墨翠,女士选择范围就更广了,无论是手镯,戒指,项链,挂件,还是绿色,紫色,黄色,总能找到一款自己赏心悦目的翡翠,所以翡翠“玉石之王”称号可谓当之无愧!